커버스토리

Vol.7 2019.11.

|

지금 왜 번역인가?

표정훈(출판평론가, 작가)

2019. 11.

1. 언어: 한국어의 확장과 심화

역사, 전통, 민주, 이념, 개혁, 정의, 인도(人道), 민족, 사회, 자유, 질서, 정치, 경제, 문화, 권리, 의무, 국민, 세계, 평화, 인류, 행복…. “유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한민국은”으로 시작되는 우리 헌법 전문에 나오는 말들이다. 대한민국 헌법 체제‧질서의 근간이 유럽의 이념과 개념들이며, 그 개념, 표현의 매개자는 중국과 일본이라는 것을 알 수 있다. 요컨대 그 일종의 기표는 한자(漢子), 상당 부분 일본이 고안해낸 한자어이며 기의는 서양 개념이다.

We, the people of Korea, proud of a resplendent history and traditions dating from time immemorial, upholding the cause of the Provisional Republic of Korea Government born of the March First Independence Movement of 1919 and the democratic ideals of the April Nineteenth Uprising of 1960 against injustice, having assumed the mission of democratic reform and peaceful unification of our homeland and having determined to consolidate national unity with justice, humanitarianism and brotherly love, and To destroy all social vices and injustice, and To afford equal opportunities to every person and provide for the fullest development of individual capabilities in all fields,…

고종석은 “우리 모두는 그리스인이다”라고 말한 적 있다. 우리 사상, 언어의 본질적 부분이 그리스 이래 유럽 문화에서 비롯되었으며, 이에 따라 유럽 문화가 우리의 ‘지배적 전통’이 되었다는 것이다. (『감염된 언어』, 1999) 이러한 맥락에서 생각해보면 “우리 모두는 그리스인이며 중국인이자 일본인이고 영국인, 프랑스인, 독일인, 미국인, 이스라엘인…이다.” 말의 번역을 통해서 그러하다는 뜻이다.

국어 어휘가 외래어에 감염되어 있다고 비판하고, 국어 문체가 번역문투에 감염돼 있다고 지탄하는 언어민족주의자들 또는 언어순결주의자들이 있다. 이에 대해 고종석은 지금 우리가 사용하는 ‘문화어휘’의 대부분은 일본인들이 서양말의 개념을 옮겨 만든 한자어가 19세기 말 이래 수입된 것이며, 한국어 글말의 탄생과 발전, 정착 그 자체가 번역의 과정이라는 논리로 맞선다. ‘감염’과 ‘혼탁’과 ‘불순함’이야말로 언어의 본질이며 생명력의 원천이라는 것.

번역된 말은 번역되는 사회, 문화적 맥락 속에서 의미의 다양한 변주를 겪기 마련이며 새로운 의미를 갖추기도 한다. 사회(社會)라는 말은 society의 번역어지만, society의 뜻에 해당하는 말이 일본어에는 없었다. 요컨대 society라는 말에 대응할 수 있는 현실 자체가 일본에 없었다. 사회는 본래 중국에서 신령을 맞이하기 위해 벌이는 모임, 뜻을 같이 하는 이들이 모여 조직한 조직의 뜻으로 쓰였다. 이러한 좁은 뜻에서 더 넓고 깊은 의미를 획득하게 된 것은 일본인들이 그것을 society의 번역어로 채택한 이후다.

일본에서 society는 처음에 ‘세상(世上)’으로 번역될 가능성이 높았으나, ‘세상’이라는 말은 오히려 너무 익숙했기에 제외되었다. society가 생경한 개념이었기에 오히려 익숙하지 않은 ‘사회’가 채택된 것이다. 그러는 편이 society의 뜻을 담는 데 적합하다고 보았던 것. 요컨대 번역어의 선택과 번역 행위는 모험이다. 그렇게 시작된 ‘사회’라는 번역어는 서양의 society의 뜻을 수용하게 해준 것은 물론, 어떤 의미에서는 society 자체의 형성을 촉진시켰다. (이상 다음 참조. 양세욱, 「중국의 번역어와 중국의 근대」, 『근대번역과 동아시아』, 동의대학교 동아시아연구소, 박문사, 2015)

번역 활동은 한국어의 개념과 의미 체계를 확장시키는 활동이다. 한국어의 개념과 의미 체계가 확장된다는 것은 한국인이 현실을 인식하고 판단하는 의미 체계가 확장되고 더욱 다양해지며 또한 심화된다는 뜻이기도 하다. 말은 고정되어 있는 법이 없다. 끊임없이 유동(流動)한다. 유동하는 말의 세계에서 번역된 말들은 그 유동의 모양새와 방향을 새롭게 바꾸는 구실을 한다. 비록 그러한 작용을 우리가 느끼지 못하는 사이에라도.

2. 고전: 사상과 감성의 토대 구축

일본 문부과학성이 지원하는 학술 진흥 공모연구과제 가운데 ‘고전학의 재구축’ 과제가 있었다. 교토대학에서 주관하고 관련 연구자들이 대거 참여하는 학술프로젝트인데(1998-2002), 일본학, 중국학, 티벳학, 인도학, 이스라엘학, 이슬람 및 이란학, 서양 고전학 등을 모두 포괄한다. 연구 성과를 ‘강좌 고전학’ 총서로, 고전 번역의 결과를 ‘고전선집’ 총서로 각각 간행하고 있다. 이 프로젝트의 목적은 다음과 같다.

고전학의 여러 분야들 사이의 유기적 연계를 통해 보편적 고전학의 패러다임을 지향하며, 새로운 고전 번역을 통해 새로운 고전상을 제시하고, 고전학 전문가 이외의 사람들이 어렵지 않게 이해할 수 있는 언어로 연구 결과를 제시함으로써, 고전학 이외의 학계 및 일반인들 사이에 고전 자체 및 고전의 가치와 고전학의 장래에 대한 논의를 광범위하게 확산시킨다.

그렇다면 이러한 목적은 구체적으로 어떤 배경, 어떤 취지에서 설정되었는가? 다음을 읽어보면 그것이 지극히 현실적이며 실천적인 배경과 취지에서 비롯되었다는 것을 알 수 있다.

2차 대전 종전 이후 전환기적 상황을 맞이한 오늘날 일본에서, 일본의 전통 윤리는 이미 상당 정도 그 기반을 상실했으며, 메이지 시대 이래로 고무되어 왔던 개인의 자각이라는 보편적 모럴도 확고하게 자리 잡지 못하고 있다. 이러한 상황은 오히려 고전 읽기의 필요성을 배가시키고 있다.

여러 민족의 사고방식과 감성의 근원에 대한 이해를 통해, 기존의 인식 틀과 언어를 넘어서는 시야를 획득함으로써, 현대 일본 및 세계의 방향을 정위하고, 보다 근본적으로는 사람으로 살아간다는 것의 깊은 의미를 추구할 수 있는 것이다. 고전에 대한 심도 있는 지식과 깊은 통찰을 통해 일본인의 사상적, 감성적 뼈대를 형성하는 과제는 필수라 하지 않을 수 없다.

일본 고전학계의 역량이 총 집결된 위의 프로젝트의 성과가 과연 그 목적과 취지에 부합되는 것인지 여부는 접어두고서라도, 이미 완정(完整)한 번역본이 많이 나와 있는 (일본의) 현실 속에서도 고전의 의미와 가치를 재발견하려는 학문적 노력이 공적(公的) 지원과 함께 이루어지고 있다는 사실 자체의 의미를 높이 평가하고 싶다. 그렇게 높이 평가하는 만큼 우리의 현실이 뼈아프게 다가온다. 그 뼈아픔은 19세기 미국의 콩코드에서 헨리 데이비드 소로우(1817~1862)도 느낀 것 같다. (아래 『월든』 인용문)

시정(市井)의 천박함을 넘어서서 당신에게 영원한 암시와 자극을 줄 고전어의 어휘 몇 마디나마 배운다면, 당신 청춘의 값진 시간을 보낼 가치가 충분히 있을 것이다. 비록 농부라 하더라도 얻어들은 라틴어 몇 마디를 외우고 되뇌어 보는 것은 절대 헛일이 아니다.

고전이야말로 인류의 가장 고귀한 사상을 기록한 것이 아니고 무엇이겠는가? 고전은 불후의 유일한 신탁이다. 가장 현대적인 질문에 대해 델피나 도도나 숲도 밝히지 못한 해답이 바로 그 안에 들어 있다. 고전이 오래되었다 해서 그 연구를 그만두는 것은, 자연이 낡았다 해서 연구를 그만두는 것이나 다름없다.

3. 지식: 번역과 축적의 시간

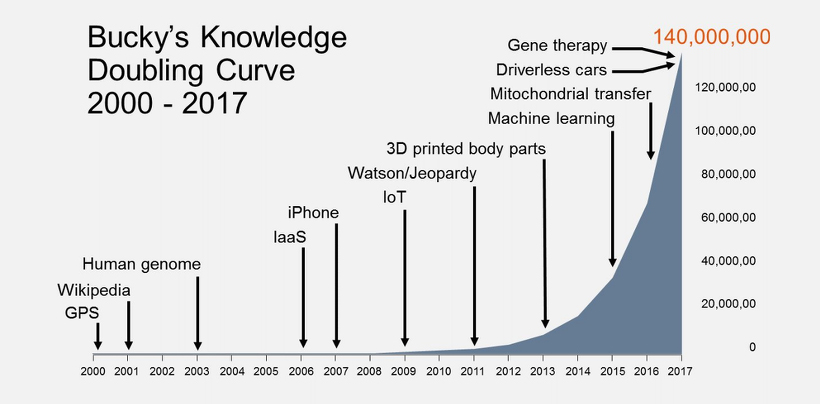

미래학자 버크민스터 풀러는 이른바 ‘지식 두 배 곡선(Knowledge Doubling Curve)’으로 인류의 지식 총량이 늘어나는 속도를 설명한다. 그에 따르면 인류의 지식 총량은 100년마다 두 배씩 증가해왔다. 그러던 것이 1900년대부터는 25년으로, 현재는 약 13개월로, 2030년이 되면 지식 총량이 3일마다 두 배씩 늘어난다고 주장한다.

이렇게 늘어나는 지식 총량을 그 언어로 보면 영어를 비롯한 이른바 주요 국가‧언어권 언어가 절대적 다수를 차지할 것이다. 인공지능 번역 기술이 날로 발전하고 갈수록 활용 빈도가 늘어나며 점점 더 주목받는 이유도 지식 총량의 기하급수적 증가와 관련 있을 것 같다. 실시간 또는 실시간에 가깝게 번역되어야 할 필요가 점점 더 커지는 것이다.

이렇게 보면 단행본 출판번역은 지식 번역‧수용의 속도와 효율 측면에서 한참 뒤떨어지는 ‘올드 미디어’(낡았다는 의미에서)에 해당되는지 모른다. 우리나라 전체 도서 발행종수 중 번역서의 비중을 살펴보면 1990년대 중반까지 15%대에 머물렀다. 이후 번역출판 점유율이 높아지면서 2000년대 초반에는 30%에 육박할 만큼 대폭 증가했다. 1990년대 중반과 2000년대 초반 사이 시기에 번역서가 차지하는 비율이 2배 정도 증가한 것. 이후 2006년 당시 전체 도서 중 번역서의 비중은 23.0%(1만 482종)였다. 그로부터 10년이 지난 2015년도 전체 발행 종수(4만 5,213종) 가운데 번역서가 차지하는 비중은 21.5%(9,714종)였다. 이 비중은 대체로 지금까지 이어진다. 번역 원서 국가별로는 일본, 미국, 영국, 프랑스, 중국, 독일 등이 대다수를 차지한다.

『축적의 시간』(서울대학교 공과대학, 이정동 지음, 지식노마드, 2015)이라는 책이 화제를 모으며 경제‧산업계에서 반향을 불러일으킨 적이 있다. ‘축적의 시간’이라는 제목이 일종의 유행어처럼 자주 회자되기도 했다. 책의 요지는 ‘창조적 개념설계 역량’이 필요하다는 것. 또한 이를 확보하기 위한 축적의 시간이 필요하다는 것.

창조적 개념설계 역량이란 제품이나 비즈니스 모델 개발에서 당면 문제의 속성 자체를 새롭게 정의하고, 창의적으로 해법을 제시하는 역량이다. 우리나라 산업의 발전 모델은 선진국이 제시한 개념설계를 기초로 빠르게 모방, 개량하면서 생산하는 모방적 실행 전략에 바탕을 두었다. 오랜 시간이 걸리는 개념설계 역량의 확보 과정을 생략함으로써 우리 경제가 빠르게 성장할 수 있었지만, 이제는 그런 성장 모델이 한계에 도달했다.

창조적 개념설계 역량은 반짝이는 아이디어가 아니라, 오랜 기간 지속적으로 시행착오와 경험을 ‘축적’해야 얻어진다. 새롭게 접하는 문제에 대해 새로운 개념을 해법으로 제시해보고, 실패하고 또다시 시도하는 시행착오와 실패 경험을 축적하지 않고는 개념설계 역량을 손에 넣을 수 없다.

그러나 우리에게는 선진국처럼 100년 이상을 기다리면서 찬찬히 경험을 축적해나갈 시간적 여유가 없다. 그렇다고 중국과 같은 거대한 내수시장도 없다. 그렇다면 우리에게 시간도 아니고, 공간도 아닌 제3의 길이 있을까? 산업을 넘어 우리 사회 전반의 인센티브 체계, 문화를 바꾸어 기업뿐만 아니라 우리 사회의 모든 주체가 축적을 지향하도록 변화해나가야 한다는 것이 저자들의 주장이다.

축적의 범위를 산업의 바깥 경계로 극적으로 넓혀 생각할 때, 비로소 선진국의 시간과 중국의 규모를 극복할 수 있는 우리만의 고유한 축적 양식을 만들어낼 수 있다는 것이다. 그러자면 짧은 기간에 집중적으로 자원을 동원하고, 항상 정해진 목표를 조기에 초과 달성하던 습관에서 벗어나, 지속적으로 투자하고, 시행착오의 과정과 결과를 꼼꼼히 쌓아가는 문화를 정착시켜야 한다는 것.

번역은 ‘지식의 수용과 축적의 시간’이다. 그 가운데 단행본 출판번역은 ‘짧은 시간에 실시간으로 지식정보를 번역하여 어떤 목표를 조기에 달성하는 것이 아니라, 지속적으로 성찰하고 경험을 축적하며 그 과정과 결과를 꼼꼼히 쌓아가는’ 문화다. 괴테는 1825년 자택을 방문한 한 영국인에게 이렇게 말했다. 독일어는 번역을 통해 19세기 초 ‘축적의 시간’을 어느 정도 마무리 짓고 ‘창조적 개념설계 역량’의 시간으로 진입했던 것이다.

“ 귀국의 젊은이들이 우리나라에 와서 독일어를 배우는 것은 좋은 일입니다. 왜냐하면 독일어를 잘 이해하기만 하면 다른 말을 많이 알지 못해도 되기 때문이지요. 그리스어나 라틴어, 이탈리아어나 스페인어의 경우 이들 나라의 최고 작품은 훌륭한 독일어 번역으로 읽을 수 있기 때문에 특별한 목적이 없는 한 그 말들을 배우기 위해서 많은 시간을 들일 필요는 없는 것입니다.” (에커만, 『괴테와의 대화』)

4. 번역출판의 위기 또는 문제

출판계는 위기 담론(?)에 익숙하다. ‘단군 이래 최대 불황’이라는 말이 매년 회자된다. ‘그렇다면 도대체 좋았던 적은 언제였는가?’라고 물으면, ‘한 번도 좋았던 적이 없다’는 답이 돌아오기도 한다. ‘번역출판의 위기’를 말하는 것도 이와 비슷할지 모른다. 그럼에도 몇 가지 되짚어본다.

첫째, 번역가로서 살아간다는 것의 위기. 번역 활동만으로 생계를 유지하며 직업 번역가로 살아간다는 건 늘 위기였고 지금도 위기다. 이에 대해 매절‧인세 등 번역료 수준을 높여야 한다는 당위가 제기되곤 하지만, ‘출판 시장의 현실’상 당위를 충족시키기 어렵다는 현실론이 이에 맞선다.

둘째, 학술 번역에 대한 보상‧평가 수준의 위기. 예전보다는 그래도 나아졌다고 하지만, 여전히 학술 번역에 대한 보상과 평가 수준은 높지 못하다. 연구자 입장에서 자기 분야 주요 고전이나 학술서를 번역한다는 것은 이른바 가성비가 무척이나 낮은 일이다. 각종 프로젝트에 따라 논문을 다량 생산해내야 하기에 더욱 그러하다.

셋째, 번역 비평‧평가의 위기. 번역의 옥석(玉石)을 판별하고 정확한 근거에 따라 비평하고 평가하는 문화가 미비하다. 번역서에서 발견한 문제점을 비판‧비평이 아니라 사실상 비난하는 풍토도 만연해있다. 번역의 문제점을 지적하는 언어는 대부분 힐난, 조롱, 비하하는 언어다. ‘건전하다’는 말의 뜻이 폭이 매우 넓긴 하지만, 건전하고 생산적인 번역 비평‧평가 문화가 필요하다.

넷째, 번역서 에디터십의 위기. 우리나라 저자의 저서보다 번역서를 편집하는 것이 상대적으로 쉽다는 편견이 없지 않다. 물론 번역서의 경우에도 ‘번역자라는 사람’을 상대해야 하기는 하지만, 우리나라 저자의 저서는 ‘저자라는 사람’을 상대하는 데 역량과 에너지가 많이 드는 데 비하여 번역서는 상대적으로 그렇지 않기 때문이라 하기도 한다.

원고에 대해서만 하더라도, 편집자가 번역 원고를 마주하는 일은 우리나라 저자의 저술 원고를 마주하는 일과 다르다. 어느 쪽이 더 어렵다는 게 아니라 ‘다르다’는 것이다. 물론 편집자가 번역 원서의 언어에 반드시 능숙해야 할 필요는 없고 현실적으로 가능하지도 않다. 그렇다 하더라도, 우리말에 대한 전반적인 역량과 감각이 오히려 번역서 편집에서 더 필요하다고 본다.

다섯째, 번역서 시장 수요 편중의 위기. 번역서 가운데 분야별 비중은 매년 거의 비슷하다. 문학, 만화, 아동이 상위권을 차지한다. 해마다 조금씩 차이는 있지만 이 세 가지 분야가 50%~60% 정도를 차지한다. 이러한 번역서 분야별 비중이 대체로 번역서 시장 수요를 반영한다고 볼 수 있을 것이다.

물론 이것을 가리켜 위기라고까지 표현하는 건 지나치다고 볼 수도 있을 것이다. 출판 시장 수요가 형성되고 그 수요에 출판 공급이 따르는 일이기 때문이다. 그럼에도 이러한 편중 현실은 시장 수요가 상대적으로 낮은 분야 양서(良書)의 출판을 위축시키는 방향으로 작용할 수 있다는 점에서, 위기라고 표현할 근거가 없지 않다. 이 지점에서 번역서 출판에 대한 공적(公的) 지원의 필요성이 생긴다.

맺는 말: 문명‧문화는 번역이고, 번역이 곧 문명‧문화다

자아(自我)는 ‘구성된 자아’다. 어떤 실체가 있다기보다는 무수히 다양한 텍스트들이 교직(交織)하는 그물점으로서의 자아다. 21세기 2019년 대한민국에 사는 ‘나’라는 자아는 문자 그대로 동서고금의 텍스트들이 종횡으로 교직되어 구성된 자아다. 그 교직은 넓은 의미의 번역을 통해 이루어진다.

산스크리트 텍스트를 한역(漢譯)한 역경승들, 희랍어를 아랍어로 번역한 아랍 학자들, 그 아랍 텍스트를 라틴어로 번역한 유럽 학자들, 메이지 시대 서양어 주요 개념들을 한자어로 번역한 일본인들, 그리고 20세기 이후 외국어 텍스트를 우리말로 번역하기 위해 애쓴 많은 번역가들. 그밖에 역사를 통하여 번역에 복무한 수많은 번역가들이야말로 오늘날 ‘나’라는 자아를 구성하는 씨줄과 날줄을 자아낸 이들이다.

번역서가 왜 중요하고 더 많이 제대로 번역되어야 하는가? 번역서는 지식을 수용하고 기존 지식을 심화시킴으로써 새로운 지식을 생산해내는 바탕이 된다. 번역서는 우리 언어의 지평과 가능성을 확장시켜준다. 번역서는 세계와 문화 인식의 범위를 확대시켜준다. 번역서는 인간의 다양성에 대한 이해, 인간성에 대한 보편적 공감의 가능성을 뒷받침해준다. 번역가들은, 그리고 번역서를 편집하는 편집자들과 펴내는 출판사들은 지식과 언어와 세계와 인간의 측면에서 헌신한다.

지금 왜 번역인가? 다시 말해서 지금 왜 번역이 문제인가? 번역은 어느 시대, 어느 지역, 어느 사람들에게서나 현재진행형의 문제였으며 앞으로도 그러할 것이다. 그러니 굳이 ‘지금’이라는 말을 쓰지 않아도 될 것으로 본다. 번역이 문제인 이유는 어쩌면 간단하다. 문명‧문화는 곧 번역이고 번역이 곧 문명‧문화이기 때문이다. |

커버스토리 다른 기사보기 View More

-

2024.03-04

2024.03-04[청소년 독자가 출판 시장의 미래다] 베스트셀러로 보는 청소년 책 출판 동향

-

2024.03-04

2024.03-04[청소년 독자가 출판 시장의 미래다] 해외 영어덜트 출판은 어떻게 성장하고 있는가

-

2024.03-04

2024.03-04[청소년 독자가 출판 시장의 미래다] 청소년의 독서 습관, 어떻게 만들까

-

2024.01-02

2024.01-02[문화강국 실현을 위한 출판계 변화 제언] 한국 문화산업에서 출판의 위상

-

2024.01-02

2024.01-02[문화강국 실현을 위한 출판계 변화 제언] 세계화를 위한 K-출판의 과제

-

2024.01-02

2024.01-02[문화강국 실현을 위한 출판계 변화 제언] 출판문화산업 진흥을 위한 제언

-

2023.12

2023.12[특별 대담] 2023 출판시장 결산과 트렌드 예측

-

2023.11

2023.11[프로 독서러들의 세계] 프로 독서러의 책 읽기 노하우

-

2023.11

2023.11[프로 독서러들의 세계] 책벌레, 우리는 그들을 “프로 독서러”라고 부른다

-

2023.11

2023.11[프로 독서러들의 세계] 프로 독서러들이 양서를 고르는 법

-

2023.10

2023.10[‘한글’에 대한 새로운 이해와 상상] 한국어와 한글, 세계로 날다

-

2023.10

2023.10[‘한글’에 대한 새로운 이해와 상상] 한글 문해력과 공공언어

-

2023.10

2023.10[‘한글’에 대한 새로운 이해와 상상] 한국어를 더욱 풍부하게 해주는 어휘의 다양한 모습

-

2023.10

2023.10[‘한글’에 대한 새로운 이해와 상상] 한글과 글씨

-

2023.09

2023.09[출판과 ESG] 출판산업의 지속가능한 성장을 위한 ESG 경영

-

2023.09

2023.09[출판과 ESG] 출판계 ESG 경영 사례

-

2023.09

2023.09[출판과 ESG] 책 제작을 마주한 디자이너의 고민과 실천

-

2023.08

2023.08[아재 독자들의 귀환] 1990년대 출판물 다시 붐, 3040 남성 독자를 잡아라

-

2023.08

2023.08[아재 독자들의 귀환] 텍스트 소비의 시대, 아재들의 책 읽기

-

2023.08

2023.08[아재 독자들의 귀환] 아재 독자들을 다시 시장으로 불러오기 위해서

-

2023.07

2023.07[책동네 ‘근무제’ 실험과 현주소] 재택근무부터 탄력근무제, 초과노동까지… 출판사 근무제의 현주소

-

2023.07

2023.07[책동네 ‘근무제’ 실험과 현주소] 금성출판사의 4.5일제를 소개합니다

-

2023.07

2023.07[책동네 ‘근무제’ 실험과 현주소] 제이펍의 하루 7시간 근무제 실험

-

2023.06

2023.06[출판계 인력난, 이대로 괜찮은가?] 그 많던 편집자는 어디로 갔을까?

-

2023.06

2023.06[출판계 인력난, 이대로 괜찮은가?] 젊은 출판인을 늘리는 방법

-

2023.06

2023.06[출판계 인력난, 이대로 괜찮은가?] 카타스트로피 시대, 인력난으로 붕괴 중인 출판 제작 인프라

-

2023.05

2023.05[책생태계 ‘노동’을 말한다] 법제도 개선과 단체교섭을 통한 출판노동자 권리 찾기

-

2023.05

2023.05[책생태계 ‘노동’을 말한다] 디지털 전환 시기, 사서(司書) 노동의 불평등한 모자이크

-

2023.05

2023.05[책생태계 ‘노동’을 말한다] 서점의 노동이 위태롭다

-

2023.04

2023.04[챗GPT의 대공습] 챗GPT가 범용될 때의 출판문화 예측 시뮬레이션

-

2023.04

2023.04[챗GPT의 대공습] 챗GPT 활용 출판 저작물의 저작권 등에 관하여

-

2023.04

2023.04[챗GPT의 대공습] 챗GPT와 작업한 일주일간의 출간기

-

2023.03

2023.03[팬덤과 출판] 충성 독자층을 구축하라: 출판계 팬덤 열풍

-

2023.03

2023.03[팬덤과 출판] 팬덤, 초연결 세상에서 출판의 궁극적 생존 기술

-

2023.03

2023.03[팬덤과 출판] 독자를 팬으로 만드는 법

-

2023.02

2023.02[다시, 종이책의 미래를 말하다] 종이책 위기는 없다, 그러나…….

-

2023.02

2023.02[다시, 종이책의 미래를 말하다] 쓰는 사람이 생각하는 종이책의 미래

-

2023.02

2023.02[다시, 종이책의 미래를 말하다] 만드는 사람이 생각하는 종이책의 미래

-

2023.02

2023.02[다시, 종이책의 미래를 말하다] 파는 사람이 생각하는 종이책의 미래

-

2022.12

2022.12[지식 교양 콘텐츠를 판매하는 새로운 모델] ‘그레이트 마인즈’, 한국형 마스터클래스의 길

-

2022.12

2022.12[지식 교양 콘텐츠를 판매하는 새로운 모델] 전자책 이후의 디지털 출판, ‘파이퍼’는 이렇게 탄생했다

-

2022.12

2022.12[지식 교양 콘텐츠를 판매하는 새로운 모델] 지식이 되는 습관, ‘북모닝’은 어떻게 15년을 이어왔을까?

-

2022.11

2022.11[‘출판 디자인’의 오늘과 내일] 아름다운 책의 기준을 말한다

-

2022.11

2022.11[‘출판 디자인’의 오늘과 내일] 출판 디자인 교육의 역할

-

2022.11

2022.11[‘출판 디자인’의 오늘과 내일] 책의 만듦새를 고려한 디자인

-

2022.11

2022.11[‘출판 디자인’의 오늘과 내일] 출판 디자인 실무자를 위한 조언

-

2022.10

2022.10플랫폼 출판의 이해와 명암

-

2022.10

2022.10브런치는 어떻게 베스트셀러 제조기가 되었나?

-

2022.10

2022.10플랫폼과 출판사의 공생을 꿈꾸며

-

2022.10

2022.10텀블벅 크라우드 펀딩이 바꾼 출판의 패러다임

-

2022.09

2022.09[따로, 또 같이: 출판사들의 협업] 사장님 몰래 마케터들끼리 일내기

-

2022.09

2022.09[따로, 또 같이: 출판사들의 협업] 옵/신 스페이스: 북페어

-

2022.09

2022.09[따로, 또 같이: 출판사들의 협업] 어딘가에는 출판사가 있고 독자가 있다

-

2022.08

2022.08[문학 3.0의 시대] 신춘문예에 대한 의심스러운 시선들

-

2022.08

2022.08[문학 3.0의 시대] 문학 주류 권력의 소멸

-

2022.08

2022.08[문학 3.0의 시대] 2022 문예지의 부활

-

2022.07

2022.07[출판 에이전시] 지금 바로 여기는 K-출판의 기로다

-

2022.07

2022.07[출판 에이전시] 한국 소설 작가 에이전시로서의 블러썸

-

2022.07

2022.07[출판 에이전시] “내가 덕질하기 좋다면 당연히 팔기도 좋다!”

-

2022.06

2022.06[책값: 싸다 vs 비싸다] 책의 가격은 어떻게 정해지는가?

-

2022.06

2022.06[책값: 싸다 vs 비싸다] 우리의 책값에는 오해가 있다

-

2022.06

2022.06[책값: 싸다 vs 비싸다] 판매량과 얽혀 있는 책값의 딜레마

-

2022.06

2022.06[책값: 싸다 vs 비싸다] 미국의 책값은 어떻게 결정되는가?

-

2022.05

2022.05[문해력의 중요성과 전망] 초중생 디지털 리터러시 수준 현황과 과제

-

2022.05

2022.05[문해력의 중요성과 전망] 디지털 시대, 왜 문해력이 핵심인가

-

2022.05

2022.05[문해력의 중요성과 전망] 2022년 개정 교육과정과 미디어 리터러시 교육

-

2022.05

2022.05[문해력의 중요성과 전망] 디지털 시대의 책 읽기

-

2022.04

2022.04NFT 2.0의 시작, 어떻게 사용할까

-

2022.04

2022.04NFT 크리에이터의 시대

-

2022.04

2022.04NFT 시대, 출판 콘텐츠는 전략적 접근이 필요하다

-

2022.04

2022.04NFT와 저작권 쟁점

-

2022.03

2022.032021 국민독서실태조사의 조사 결과와 함의

-

2022.03

2022.032021 국민독서실태조사와 아이들 독서교육

-

2022.03

2022.032021 국민독서실태조사 : 책 읽는 사회가 되려면

-

2022.02

2022.02[2030이 말하는 책 생태계] 독서의 무용함, 그리고 유용함

-

2022.02

2022.02[2030이 말하는 책 생태계] 나를 읽게 하는 사람

-

2022.02

2022.02[2030이 말하는 책 생태계] 동네책방을 이용하는 청년들

-

2021.12

2021.12[출판인 이야기, 편집자로 산다는 것] 출판은 나의 다른 이름, 두 현실을 살아간다

-

2021.12

2021.12[출판인 이야기, 편집자로 산다는 것] 어느 시대나, 책 만드는 사람은 있었다

-

2021.12

2021.12[출판인 이야기, 책 만드는 사람의 자격] 책마을 차차차

-

2021.12

2021.12[출판인 이야기, 책 만드는 사람의 자격] 의사가 웬 출판을

-

2021.12

2021.12[출판인 이야기, 서점은 항상 열려있다] 한밤중의 서점에서

-

2021.12

2021.12[출판인 이야기, 서점은 항상 열려있다] 작은 서점이 골목길에 있는 이유를 생각해본다

-

2021.11

2021.11[구매와 열독 사이] 사서 읽는 책, 사 두고 읽지 않는 책

-

2021.11

2021.11[구매와 열독 사이] 공유시대, 책과 독서의 무한 변주

-

2021.11

2021.11[구매와 열독 사이] 게임은 ‘현질’을 하면서 왜 책 구매에는 인색할까?

-

2021.10

2021.10[메타버스 시대의 미디어와 출판] 메타버스 시대의 도래와 콘텐츠의 미래

-

2021.10

2021.10[메타버스 시대의 미디어와 출판] 메타버스에 적응하는 출판계의 움직임

-

2021.09

2021.09[출판계 주류의 변화] SF와 판타지가 보여주는 한국 문학의 지경

-

2021.09

2021.09[출판계 주류의 변화] 베스트셀러로 만드는 사람들

-

2021.09

2021.09[출판계 주류의 변화] 작가들의 지형도가 바뀐다

-

2021.08

2021.08[문자의 시대는 저무는가] 동시대를 향유하는 가장 편안한 방식에 관하여

-

2021.08

2021.08[문자의 시대는 저무는가] 플랫폼 자본주의 시대의 문해력, 검색이 ‘지식’이 되는 사회

-

2021.08

2021.08[문자의 시대는 저무는가] 책 읽던 독자들은 다 어디로 갔을까?

-

2021.07

2021.07[국내 대학출판의 현황과 전망] 대학출판, 어떻게 나아갈 것인가

-

2021.07

2021.07[국내 대학출판의 현황과 전망] 서울대학교출판문화원 73년의 역사를 말하다

-

2021.07

2021.07[국내 대학출판의 현황과 전망] 성균관대학교출판부 마케팅 전략

-

2021.06

2021.06[늙어가는 대한민국 출판시장] 늙어가는 독자들

-

2021.06

2021.06[늙어가는 대한민국 출판시장] 출판계 세대교체의 현주소

-

2021.06

2021.06[늙어가는 대한민국 출판시장] 젊은이들은 왜 책을 멀리하는가

-

2021.05

2021.05[사람과 책을 연결하는 사람들] 서점에서 뉴스 콘텐츠를 만드는 사람의 일상 Browser, Marketer, Reader

-

2021.05

2021.05[사람과 책을 연결하는 사람들] 어떤 책을 소개해야 어디 가서 잘 소개했다는 말을 들을까…

-

2021.05

2021.05[사람과 책을 연결하는 사람들] 책, 사람, 도서관 그리고 사서

-

2021.05

2021.05[사람과 책을 연결하는 사람들] 북튜버, 축의 전환

-

2021.04

2021.04[미디어셀러 현상 어떻게 볼 것인가?] 한국의 미디어셀러, 문제적 현상과 건강한 알고리즘 사이

-

2021.04

2021.04[미디어셀러 현상 어떻게 볼 것인가?] 해외사례를 중심으로 살펴 본 인플루언서 마케팅과 북클럽

-

2021.04

2021.04[미디어셀러 현상 어떻게 볼 것인가?] 텔레비전에 책이 나왔으면 정말 좋겠네

-

2021.03

2021.03[with 코로나] 책 생태계와 코로나19의 다양한 함수

-

2021.03

2021.03[with 코로나] 코로나19 시대 ‘글로생활자’로 사는 법

-

2021.03

2021.03[with 코로나] 코로나19는 편집자 일상을 어떻게 바꿨나?

-

2021.03

2021.03[with 코로나] 혼자만의 시공간, 그 안에서 책의 역할

-

2021.03

2021.03[with 코로나] YES24 북클럽의 사례로 본 언택트 시대의 독서 패턴 변화

-

2021.03

2021.03[with 코로나] 코로나19가 출판 저작권 에이전시 생태계에 미친 영향

-

2021.03

2021.03[with 코로나] 온라인서점은 웃고 오프라인서점은 울었다

-

2021.02

2021.02[2020년 독자들이 선택한 책이야기] 베스트셀러를 통해 본 2020년

-

2021.02

2021.02[2020년 독자들이 선택한 책이야기] 완독 지수로 분석한 2020 독서 트렌드

-

2021.02

2021.02[2020년 독자들이 선택한 책이야기] 오디오북 시대의 개막, 그리고 2021년

-

2021.02

2021.02[2020년 독자들이 선택한 책이야기] 서울도서관, 2020년 도서관을 이야기하다

-

2020.12

2020.12[구독경제와 출판산업] 구독은 출판의 ‘오래된 미래’인가?

-

2020.12

2020.12[구독경제와 출판산업] 출간 과정 역시 하나의 콘텐츠다

-

2020.12

2020.12[구독경제와 출판산업] 사람과 사람을, 책과 책을 이어주는 큐레이션 구독 서비스

-

2020.11

2020.11[여성작가 전성시대] 한국 문학의 새로운 바람, 여성의 힘

-

2020.11

2020.11[여성작가 전성시대] 여성작가 르네상스, 공감과 위로로부터

-

2020.11

2020.11[여성작가 전성시대] 여성작가의 책을 사고 읽는 독자는 누구인가

-

2020.10

2020.10[오늘의 청소년과 독서] 청소년의 목소리를 듣는 시간

-

2020.10

2020.10[오늘의 청소년과 독서] 청소년에게 책을 읽히려면

-

2020.10

2020.10[오늘의 청소년과 독서] 독일의 어린이와 청소년 독서인구 분석

-

2020.10

2020.10[오늘의 청소년과 독서] 중국 청소년이 친구에게 추천하는 도서는?

-

2020.09

2020.09[1인 1책 시대] 책이 아닌 나를 파는 1인 1책 시대

-

2020.09

2020.09[1인 1책 시대] 왜 책쓰기가 출판계의 블루오션이 되었나

-

2020.09

2020.09[1인 1책 시대] 책을 다시 생각한다

-

2020.08

2020.08[지금 왜 지역출판인가] 지역 출판사가 해야 할 몫과 사명

-

2020.08

2020.08[지금 왜 지역출판인가] 팔도 방방곡곡 지역의 삶과 문화를 담다

-

2020.08

2020.08[지금 왜 지역출판인가] 지역을 말하는 출판, 지역을 살리는 출판

-

2020.07

2020.07[마이크로 기획이 뜬다] <퇴근 후> 시리즈의 ‘마이크로 타깃팅’

-

2020.07

2020.07[마이크로 기획이 뜬다] 인생의 모든 ‘띵’ 하는 순간, 식탁 위에서 만나는 나만의 작은 세상

-

2020.07

2020.07[마이크로 기획이 뜬다] 섬세한 핀셋 기획, 예민한 독자를 건드린다

-

2020.06

2020.06[1020세대 독자를 찾아서] 적자생존(適者生存)이 아닌 독자생존(讀者生存)으로!

-

2020.06

2020.06[1020세대 독자를 찾아서] 학교 인문학 교실이 더 크게 열리기를

-

2020.06

2020.06[1020세대 독자를 찾아서] 유튜브와 나무위키의 시대에서 살아남기

-

2020.05

2020.05[POST COVID19 : 출판산업의 변화] 지역서점들이 마주한 코로나19

-

2020.05

2020.05[POST COVID19 : 출판산업의 변화] 코로나19와 도서시장의 변화

-

2020.05

2020.05[POST COVID19 : 출판산업의 변화] 국제 저작권 수출입의 향후 대응전략은

-

2020.05

2020.05[POST COVID19 : 출판산업의 변화] 출판 본연의 세계해석 기능 강화될 것

-

2020.04

2020.04“책이 지닌 따뜻함 여러 사람에게 전달되길 바라”

-

2020.03

2020.03코로나19 사태 속 출판계, 그리고 이후의 출판계

-

2019.11

2019.11[2030이 보는 출판] 비즈니스를 잊은 선생에게

-

2019.11

2019.11[2030이 보는 출판] 그 ‘숨은 작가’를 편집자는 몰랐을까

-

2019.11

2019.11[2030이 보는 출판] 목구멍이 포도청이라도 ‘말’은 바로 합시다

-

2019.11

2019.11[2030이 보는 출판] 책을 좋아하지 않는 세대라고?

-

2019.11

2019.11[2030이 보는 출판] 나의 이름으로 일하고 싶은 세대

-

2019.11

2019.11학술번역의 과제와 해법 모색

-

2019.11

2019.11번역 지원 제도의 현황과 과제 : 명저 번역 지원 사업과 정암학당

-

2019.11

2019.11출판번역가의 현실과 직업윤리

-

2019.11

2019.11지금 왜 번역인가?

-

2019.09

2019.09학술출판 : ‘책’보다 ‘논문’ 생태계부터 키우자

-

2019.09

2019.09학술잡지들의 고전(苦戰) : 전성원 《황해문화》 편집장 인터뷰

-

2019.09

2019.09대학과 저자의 실종

-

2019.09

2019.09대학과 출판 : 『인류의 기원』 두 나라에서 출간하기까지

-

2019.09

2019.09당인리 옆 광흥창 오디오북 발전소

-

2019.09

2019.092019 스웨덴 예테보리 도서전 참관기

-

2019.09

2019.09학술도서 출판 활성화를 위한 단상

-

2019.07

2019.07중국의 유료 지식 플랫폼 강자, 더따오

-

2019.07

2019.07구독 서비스 열풍, 국내에서 얼마나 통할까

-

2019.07

2019.07도서전에서 빵만 샀다? 그게 뭐 어때서

-

2019.07

2019.07디지털 시대, 텍스트 비즈니스를 보다

-

2019.07

2019.07설마했던 '찾아가는 도서전' 직접 가보니

-

2019.07

2019.07일본 출판계엔 있지만 우리에겐 없는 것

-

2019.07

2019.07스마트 미디어 시대 중국 출판사의 대응 : 인민문학출판사 위챗 운영 사례를 중심으로

-

2019.05

2019.05독자 가꾸기에 나서자

-

2019.05

2019.05종이책보다 출판콘텐츠 활용 잠재력 높게 본다

-

2019.05

2019.05북엑스포 아메리카 & 북콘 참관기

-

2019.05

2019.05찾아가는 말레이시아 도서전 체험기

-

2019.05

2019.05[진흥원 라이브] ‘책 생태계 데이터 협력’, 이렇게 시작하자

-

2019.01

2019.01작은 가게를 담아내는 큰 출판사 <브로드컬리>에 관한 짧은 보고서

-

2019.01

2019.01왜 지역 출판인가, 지역 출판은 지금 어디에 있는가

-

2019.01

2019.01지역 문화 분권, 지역 출판이 답이다

-

2019.01

2019.01출판시장 2018년 결산과 2019년 전망

-

2018.12

2018.12도쿄, 책의 도시를 만나다

-

2018.12

2018.12오늘의 북디자인, 혹은 불완전한 파편과 어떤 단상들

-

2018.12

2018.12‘생각의 바다’ 그리고 한국 북디자인 10선

-

2018.10

2018.10출판 관련 해외 플랫폼 동향과 전망

-

2018.10

2018.10국내 콘텐츠 플랫폼의 현황과 전망

-

2018.10

2018.10플랫폼에서 찾는 콘텐츠 산업의 발전 동학(dynamics), 그리고 출판 비즈니스의 미래를 위한 소고

-

2018.10

2018.10거대 플랫폼에 대응하는 출판계의 전략과 변화